書評Blogを365日毎日更新するとどうなるか

いつもご覧いただいている皆さまありがとうございます。ぬぬにです。

300エントリ目の時は振り返り記事をサボってしまったので、久しぶりのブログ運営報告です。昨年の9月から毎日の読書感想ブログを更新し始めて、ほぼ一年が経過したので、振り返り記事を残しておこうと思います。

前半はアクセスと収益報告。後半はデイリー500PV出るまでに何をやったかをまとめています。

これまでの振り返り記事はこちらから。

なお、普段の文章は「である」調ですが、今回は「ですます」調でお送りします(なんとなくこの方が書きやすい)。

- 書評Blogを365日毎日更新するとどうなるか

- アクセス傾向

- アクセス比率

- 収益面

- 「書評ブログ読まれない」問題にどう向き合うか

- 500PV出るまでにやったこと

- さいごに

- 書評Blogのアクセスアップ術についての関連エントリ

アクセス傾向

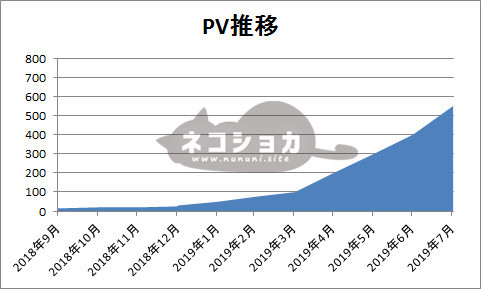

はてなブログのアクセス解析ベースで月ごとのデイリーPV(平均)を雑にまとめるとこんな感じ。

2019年1月 30PV/日 100エントリ目

2019年4月 100PV/日 200エントリ目

2019年5月 200PV/日

2019年6月 300PV/日

2019年7月 400PV/日 300エントリ目

2019年8月 550PV/日

200エントリ書いたあたりから、ようやくGoogle先生に認識してもらえたようで、検査流入が増え始めました。それから、6月以降Googleアドセンスの関連コンテンツが解放されたのも地味に貢献していると思います。関連コンテンツって、けっこうアクセスショボくても開放してもらえるんですね。

ガチ勢の皆さんからすると、依然として誤差のような数値ではありますが、オッサンのやってる本感想ブログとしては、まあ、こんなもんかなと思います。

ただ、9月に入ってから400~450PV/日に落ちてます。夏休みの読書感想文需要を甘く見てました。『読書感想 「本のタイトル」』で検索してくる方、けっこういるんですね。

ちなみに、一年間やってただの一度も「バズりなし」。いかにトレンドから離れたネタばかり追っているかということですね。スマニュー砲は瞬間だけアクセスありましたが、4PVでした。今後はGoogle砲(Googleディスカバー)の掲載に挑戦してみたいです。

アクセス比率

はてなブログの「最近のアクセス傾向」部分のスクショを貼っておきます。

検索流入:71%

はてな民の皆さま:11%

SNS流入(主にTwitter):6%

アドセンスの関連コンテンツ:5%

その他:7%

検索流入の比率が上がってきましたね。ドメインの認知が上がって、以前はアクセスされなかった記事も僅かではありますが、検索経由で読んでもらえるようになりました。全体のエントリ総数も増えているので、チリも積もってという感じで、検索流入が積み上がってる状態です。

収益面

細かく書くと怒られちゃうので、ざっくりと。

Googleアドセンス

前回の報告ではGoogleアドセンスは全然ダメと書きましたが、アドセンスの関連コンテンツが解放された影響は大きくて、ベースのPVが上向いてきたこともあり、かなり改善されてきました。アドセンス単体で、はてなProのコスト分が賄えるくらい。

アドセンスはやはり数だなという印象を改めて持ちました。アクセスが少ない間は、広告のサイズや、貼り方を工夫してもあまり有意な差は出てきません。

課題としては、世の中の平均と比較して、収益性が半分くらいしかないことでしょうか。押されてるわりには売上になってない。これは当ブログの扱い記事の特性の問題もあるのかな。まだまだ手探りですが、トライアンドエラーで対策していきたいと思います。

Amazonアソシエイト

Amazonの方も、アクセスアップに伴い、買ってくれる方も増えて(ホントにありがとうございます!)、こちらで月間のドメイン費用が出せている状態です。

Amazonアソシエイトのリンクの貼り方の工夫については、前回の報告で言及したのでこちらもご参照のほどを。

「書評ブログ読まれない」問題にどう向き合うか

「書評ブログ 読まれない」で検索すると、現在Google表示で三番目にこのサイトが出てきます(笑)。書評ブログの読まれなさ加減については、多くの方が言及していますね。書評ブログは本さえ読めれば誰でも書けるので、とにかく数がたくさんあります。

無数に存在する書評ブログの中から、あえて自分のブログを読んでいただくにはどうすればいいのでしょうか?

書評ブログのGoogleトップ表示3つの壁

書籍名単独でGoogle検索した際に、個人の書評ブログの上位掲載を阻む三つの壁があります。鉄板はこの三つ。

・Amazon

・ブックメーター

・Wikipedia

それから、こちらも強敵です。

・作家サイト

・出版社サイト

これらのサイトに駆け出しの書評ブログが立ち向かうのは無理なので、一般的には2語や3語の複数ワードでの検索での上位を狙うことになります。「書籍名」単体では上位表示されなくても、「書籍名 あらすじ」とか「書籍名 ネタバレ」とか、複数のワードの組み合わせでなら、個人の書評ブログサイトにも勝ち目があるのでは?ということです。

500PV出るまでにやったこと

前置きが長くなりましたが、この一年間、書評ブログをやって行く中で、やったこと、気を付けていたことを書いてみたいと思います。

1.好きなことをひたすら書く

「好きなことを書く」これ超大事。そうでないと継続出来ないと思います。だってつまらないでしょ?好きな作家、好きなシリーズ、好きな作品、愛と熱量をもって書ける題材を選ぶ。できるだけ複数作家、複数タイトル、複数シリーズで書けると良いかと思います。

毎日1エントリ書けると理想。ただ、多すぎても疲弊してどうかと思うので、1日1エントリ以上は不要だと思います。

でも負の熱量はいらないです。ネガティブ系の書評はニーズもないし、嫌われるし、引かれるし、下手するとSNSで叩かれるしといいことありません。控えた方が賢明です。

それから、読んだ本全ての感想を書こうと思わなくていいです。わたしが昔、書評ブログをやっていた際は読んだ本全ての感想を書いていたのですが、無理に全部感想を残そうとして、続かなくなりました。

また、残念ながら全ての作品が、感想レビューを書くほど素晴らしいクオリティであるとは限りません。個人的な相性もあります。感想を書くのが難しいなと思った作品は、スルーしてしまっていいと思います。

2.1,500~2,000文字書く

昔は最低1,000文字とか言われてましたが、現在ではもう少し多い方が良いかと。わたしの感覚値では最低でも1500文字、できれば2000文字以上はあった方がいいです。

このブログでアクセスが多いのは、やはり1,000文字のエントリよりも、2,000文字以上のボリュームのあるエントリです。もちろんこれより長くなる分にはOKですが、10,000文字くらいまで行くとさすがに長すぎるのでほどほどに。

ただ、近況や、雑談話で文字数を稼いでも効果は無いし、まわりくどい表現で文字数だけ水増ししてもダメだと思います。

3.キーワードを意識して書く

書籍名、著者名と、一緒に検索されているワードを、タイトル、見出しに使うといいと思います。わたしは、こちらのツールを使っています。わたしは、あまりキーワードプランナーは使いませんでした。

4.タイトルは重要キーワードを左寄せ

タイトルの付け方ですが、重要なキーワードほど左寄せが原則です。

- 感動的なラストが胸を打つ『書籍名』

よりも

- 『書籍名』感動的なラストが胸を打つ

としたほうが、Google的な掲載順位がビックリするほど上がります。

はてなやSNSでの読まれやすさを考えると、目を引きそうで、センセーショナルな「押されやすい」タイトルにしてしまいがちですが、Googleの評価ポイントはそれとは違います。SNSで「押されやすい」はGoogleで「上位表示されやすい」とイコールではないのは理解しておいた方がいいです。

5.カテゴリ設定をする

著者名や、シリーズ名などでカテゴリ設定はしておきましょう。特定の作家、シリーズの感想をたくさん書いていくのであれば、カテゴリ設定は絶対した方がいいです。Google的に、このブログはこの作家、シリーズの記事をたくさん書いているんだな、詳しい人なんだなという評価に繋がります。

ミステリとか恋愛小説、みたいな大ジャンルよりも、もう少しジャンルを絞って、作家名とかシリーズ名でくくる方が初期では見返りが早そう。

ただ、一作しか感想を書かないのであれば、まだカテゴリ設定までしなくてもいいかも(わたしの反省点)。ある程度、多数作品を書いている作家さん、刊行数の多いシリーズモノであれば、やっておいて損はないかと思います。

6.時間をかけすぎない

文章を良くしよう、書きたいことを全部書こうと思えば、いくらでも時間をかけることができます。ただ、これやりすぎると消耗するんですよね。アウトプットに時間をかけすぎると、肝心のインプット(本を読む)する時間も無くなっていくし。あまりいいことないです。

完璧主義の方には怒られてしまいそうですが、わたしは7割~8割の完成度でとりあえず公開しています。公開した後からネタを追加してもいいわけですしね。もちろん、ここぞというネタであれば、ガンガン書くのもありです。ただ、全部が全部フルパワーで書いていると疲れて継続できなくなってくるので、気を付けておきたいところです。

7.スキマ時間を利用してどんどん書く

書評系ブロガーって、本読んでナンボだと思うのです。ただ、ブログにハマってくると、ブログのテキスト書くのに夢中になって、肝心の本を読む時間が無くなってくるんですよね。これ、わたしが前のブログで失敗した点の一つ。

ブログのために、インプット(本を読む)の時間を奪わないことが大切です。肝心の読む時間が減ったら意味がない。ということで、なるべく時間をかけずにブログを更新する方法です。わたしのブログテキスト作成スタイルはこんな感じです。

- 移動中や、休み時間などのスキマ時間にだいたいの構成を決める

- 構成を決めたら、深く考えずにスマホでひたすら書く

- 誤字とか脱字とか気にせず勢いでひたすら書く

- 言い回しダサいなとか、これ表現が重複してるなとかもスルー

- スキマ時間での下書きは、勢い重視

- 帰宅してから、スマホで書いたテキストを元に整形

これが出来ると、自宅での作業がかなり短縮化できます。

8.人気作家、ベストセラー本の感想は書かない

TwitterなどのSNSでの投稿は、人気作家や、ベストセラー作品の方が受けがいいので勘違いしがちです。でも、更新した直後はSNS流入でアクセスが取れたとしても、人気作家、ベストセラー作品の感想を書いている人はものすごく多いので、検索で上位表示させるのは非常に難しいです。

これが、映画化、ドラマ化、アニメ化までされていると最悪で、読書家以外のブロガーさんの記事とも競合することになります。もう絶望的に上位表示されません。

したがって、村上春樹、伊坂幸太郎、辻村深月、東野圭吾、宮部みゆき、池井戸潤、みたいなベストセラー作家の感想は、当面は回避した方が賢明かと思われます。年間ベストに上がるようなヒット作、本屋大賞、直木賞・芥川賞受賞作、ミステリ系各賞上位作品なんかも大体これに該当します

ただ、これって1.で書いた「好きなことをひたすら書く」に該当するのであれば、もちろん書いてもいいと思います。すぐに結果は出てこないと思いますが、少し切り口を変えて、2語、3語での検索表示を狙う手もありますしね。

なお、わたしは米沢穂信作品の大ファンで、古典部(氷菓)シリーズを五作目まで、すべて2,500文字以上の記事を書いていますが、未だ検索流入は月間一桁PVです。

9.おすすめは少し前の人気作品

ブログはまずは100記事書け!とよく言われますが、その理由の一つに、たくさん書いていると「小ヒット」するエントリが出てくるんですよね。特定の作品、作家さんだけ検索流入が取れるようになってくるんです。

1.で「できるだけ複数作家、複数タイトル、複数シリーズで書けると良いかと思います。」と書いたのは、この「小ヒット」に早く出会うための工夫です。

では、どんな作家、作品で書けばいいんだということですが、わたしのおすすめは、

- ここ10年くらい新作を書いてない作家さん

- 既に亡くなられている作家さん

こういう作品はとにかく書かれているエントリ数が絶対的に少ないのと、あっても記事が古いので、キーワードを意識してそこそこの文字数でエントリを書けば意外に上位表示出来てしまう可能性があります。

でも、もちろん好きな作品で、愛情と熱量を持って感想を書けることが前提です。

わたしの場合、秋山瑞人作品や、佐々木丸美の「孤児」シリーズが最初の「小ヒット」でした。いずれも、根強いファンを持つ作家さんですよね。「グインサーガ」シリーズも続篇に入ってから全作感想を書いていますが、現在では主要な検索流入源の一つになっています。

「小ヒット」が出せたら、その作家さん、シリーズの作品感想のラインナップを増やして幅を広げていくといいと思います。これがそのブログの得意分野になっていきます。

なお、各記事は同じカテゴリを設定して、記事同士のリンクを貼っておくと、続けて読んで頂けるので、おススメです。

更に、シリーズ作品を紹介し終えたら、まとめページを作りましょう。そのまとめページから、各作品にリンクを貼ってアクセスを流すイメージです。

サンプルとしてはこんな感じ。

10.SNS活用

主にTwitterかな。これは検索流入がほとんど取れない、初期のアクセスが全然無い時期ほどやった方がいいと思います。わたしも、もっと早くやってればよかった。多少なりとも心が折れるのを防いでくれます。

ただ、やってみるとわかると思いますが、Twitterでブログの更新を告知してもあまり読まれません(人気のある方は別ですよ)。Twitterでの読書感想は、Twitter内で完結していないとダメ。Twitterの外でにまで出て感想を読もうというモチベーションはなかなか湧いてきません。フォロワーさんの数%でも見に来てくれたらラッキーだと思いましょう。逆に、Twitter経由で読みに来てくれる方は、本当にありがたいです。感謝しかありません。

あと、姑息技ですが、著者さま、版元さまにRTして頂ける場合があります。なので、著者名、書名、版元名、レーベル名はしっかり、Tweet内に織り込んだ方が良いと思います。

ただ、RT経由でやってくる方々は、自分に肯定的な方ばかりではありません。ネガティブ感想などは炎上の可能性もあるので、その点は覚悟しておきましょう。

11.姑息な工夫でチリツモを狙う

最後に、地道にアクセスを増やす姑息な小技集。

- 難しい漢字の固有名詞は出来る限り言及する

- 漢字が難しい人名、地名は、ふりがなを併記する

キーワード的にも大事ですし、漢字が判らないから「かな」で検索する方も結構います。

- シリーズモノで未発売の新刊については、発売日情報を最後に載せておく

「作品名 新刊」「作品名 〇巻」で検索されるケースがけっこうあります。

- タイトルの意味とか、作中の謎、読み手が疑問に思うことはその解決策を書いておく

タイトルがダブルミーイングだったとか、トリックの意味が分からない、あのキャラ結局どうなったの?等々、読み手が後々、知りたくなる情報はその答えについて言及しておくといいと思います。

もちろん、これはネタバレになってしまうので、冒頭でのネタバレ注意喚起はお忘れなく。

さいごに

以上、だらだらと書いてしまいましたが、この一年間、書評ブログを運営していくうえで気を付けていたことでした。

初期の目標であった、月間10,000PV達成と、はてなProと独自ドメインのコストが回収できるようになったので、まあ、良かったと思っています。二年目の目標は月間30,000PV(デイリー1,000PV)あたりかな。

いつも読みに来ていただけている皆さま、本当にありがとうございます。毎日更新は、あともう少しだけ頑張る予定デス。500エントリ目くらいまでは大丈夫だと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします!

書評Blogのアクセスアップ術についての関連エントリ