振り返り記事を書いてみました。いつの間にかエントリ数が500を超えていたので、久しぶりに運営報告を書きたいと思います。

これまで、このシリーズは、カテゴリ名を「ブログ運営」としてきましたが、より本気度をアピールするために「書評ブログのアクセスアップ術」と改めてみました。

はじめに

本さえ読めばだれでも書けるのが書評Blogです。

参入障壁が低く、レッドオーシャンのただ中にある過酷なジャンルです。読書好きといっても、ビジネス書読みと、小説読みは別の人種です。小説読みだとしても好みの作家は千差万別。細分化され過ぎてアクセスを集めにくい。そもそも見知らぬ作家の記事は読もうと思わない。だいたい、他人の感想を読もうというニーズが少ない(あっても、Amazonのレビュー読めばいいし)。

ないない尽くしの環境の中で、いかにして「読まれる」書評Blogを運営していけるのか?そんな点にこだわって、当Blogは運営してきました。

これまでの運営報告はこちらを参照のこと。

まずは、アクセス傾向や収益状況などを報告し、前回と比べてどんな変化があったのか。どんな施策を行ってきたのか。SEOのプロの方に分析していただいた結果報告。そして、これからやりたいことについて書いてみたいと思います。

アクセス傾向

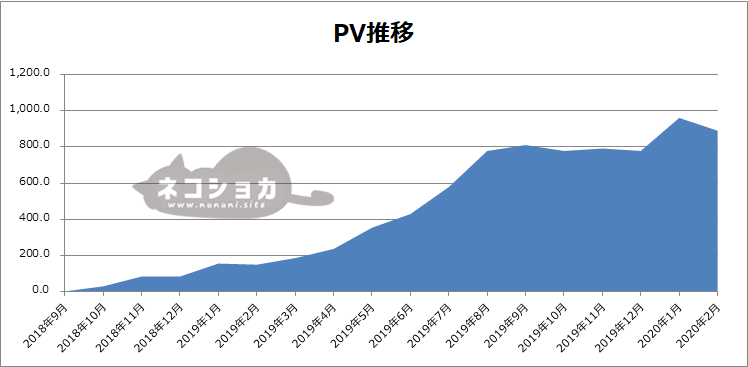

アナリティクスのアクセスを雑にまとめたグラフがこちら。月ごとの1日あたりの平均アクセス推移です。前回ははてなのカウンター準拠でしたが、アナリティクス準拠の方がちょっと増えるので(笑)、こちらを参考に説明します。

スピードが遅いながらも、2019年7月までは右肩上がりに推移。ただ、2019年8月からは停滞期に突入。2020年1月に念願のデイリー1,000PVが見えてきたか!と思ったのもつかの間、2月からまた下がりました。なかなか、デイリー1,000PVの壁が越えられない状況です。厳しい……。

なお、前回も書いたけど、ただの一度もバズりなし(哀)。いいんだ別に気にしてないし(←してる)。

アクセス比率

こちらは前回同様に、はてなブログの「最近のアクセス傾向」部分のスクショを貼っておきます。検索エンジン経由のアクセスが増えているのは良い傾向ですが、TwitterやってるのにSNS経由のアクセスが下がっているあたり、人徳の無さが偲ばれます。

さすがに500記事も書いているとGoogle先生にはきちんと認識して頂けているようで、書いた記事はすぐにインデックスされてます。競合の少ない書籍の感想であれば、検索ページの1ページ目9~10番目くらいには入れるようなりました。

収益面

詳しく書くとGoogle先生の怒られてしまうのでザックリと。

Googleアドセンス

前回の記事ではアドセンス単体で、はてなProのコスト分が賄えるくらいと書きましたが、現状は月々のはてなProのコスト分+ドメイン費用代が払えるくらい。関連コンテンツが解放された影響が大きいですね。ありがたい。

そこそこクリックされている感はありますが、いかんせん書評Blogはクリック単価が低い(20円行かない!)。アドセンスのクリック単価は平均30円~40円ってことなので、まだまだこの辺は改良の余地があるのかな?そろそろ真面目に研究すべきなのだと思います。

Amazonアソシエイト

月々の波がかなりありますが、Amazonプライムや、Kindleアンリミテッド、オーディブルの成果がドカンと取れる時があって、月々3桁後半~4桁中盤くらいの収益となっています。

他の書評Blogの方を見ると、きちんとプライムや、Kindleアンリミテッド、オーディブルの紹介ページを作っていてさすがだなと思います。最終的な成約に繋げる紹介ページを作るのはホントに大切。そろそろガチの紹介ページ作ろうかな。

書評Blogとしてはアドセンス以上に、紹介した本が売れるのは本当に嬉しいです。紹介本を買っていただいた皆様、ありがとうございます。

ちなみに、書評Blogのジレンマとして、検索して感想を読みに来るユーザは、既にその本を持っているユーザという問題があります。この問題に対する対策としては、以前に言及しているので参考にしてみてください。

- 実用系の本を売る

- その作家の別の本をお勧めする

- その本のコミック版、映画版をお勧めする

その他

「U-NEXT(ユーネクスト)」の紹介リンクを地味に貼ったりしてますが、きちんと紹介した記事ではないので、たいした成果は出ていない状態です。こちらは今後の課題ですね。

人気作家の作品で上位表示させるには

以前、人気作家、ベストセラー本の感想は書かないと書きました。人気作家、ベストセラー本は多くの方が感想を書くので検索結果の上位に表示させるのはとても難しいです。

とか何とか言いながらも、人気作品は読んでみたくなるし、読んだら実際面白いわけで、そりゃ感想も書いてみたくなりますよね。

上位表示させる6つのコツ

当Blogでも人気作家の作品は、なかなか検索結果の上位(1ページ目)に表示できていませんでしたが、以下のような工夫を重ねることで多少は改善してきているようです。

- 1エントリ当たり最低2,000文字(5,000文字くらいは欲しい)

- ページタイトルは作品名を左寄せ

- 同じ作家の作品を集中的にたくさん読んでカテゴリ名を「作家名」に

- 同じ作家の作品に内部リンクを貼る

- 見出しにキーワード(タイトル、登場人物、重要用語)を入れる

- 読者にとって有益な情報なら外部リンクもどんどん貼る

サンプルはこんな感じです。まだまだ模索中ではありますが……。

感想で勝負しない戦略もあり

また、奇策ではありますが、感想で勝負しないという手もあります。

以下は、昨年の大ベストセラー「十二国記」のメディア報道に関してのまとめページです。これ「十二国記 新刊」でググると、検索ページの一ページ目に出てきてます(おそらく)。

「十二国記」は大ベストセラーの上に歴史も古く、ファンの熱量もすさまじいので、ものすごい文字数の考察ページがごろごろしています。なので、感想では勝負せずに、別の切り口で大ボリュームとなる記事を書いてみた結果、上位表示ができてしまいました。

もちろんこのページには、きちんと感想を書いたページへの内部リンクを貼ってあります。結果的に、検索では上位表示されない記事も読んでいただけるようなったわけです。

競合ページをよく読んでみよう

そして欠かせないのが、ライバルBlogの研究、調査です。

上位表示されているBlogを誰よりも熱心に読んでいるのは、間違いなく自分だという自負があります。

検索で自分のBlogよりも上位に表示されているBlogをよく読んでみましょう。自分のBlogに何が足りないのか、どんな工夫がなされているのかわかると思います。文章をパクるのはもちろんNGですが、書いてない「要素」を参考にするのは問題ないです。

ある程度の積み重ねは必要

しかしながら、これらの戦略をBlog開設当初に実行していたとしても、すぐには効果が出ていなかったと思います。ある程度の運営実績(エントリ数、運営日数)があって、Google先生的な評価が上がってきたうえでの効果ということになります。最低限のドメインパワーは必要。

ドメインパワーを計測するサービスはいくつもありますが、最近私が使っているのはこちら。だいたいの目安ではありますが、自分の立ち位置を認識するには良い指標かと思います。

わたしの場合はあまり器用ではないので、かなり遠まわりをしてしまったので500エントリも要してしまいました。上手な方なら100エントリでも勝負になるかもしれません。

ブログSEO診断していただきました

なお、当BlogについてSEOの専門家であるメダカ皇帝さんに診断をしていただきました(ありがとうございます!)。

https://www.medaka-koutei.work/blog/blog-seo-diagnosis-nununi-200213/

指摘をいただきました、以下の三点についてなんとか頑張れないものかと思案中だったりします。

1.ネコは?

いくつかの記事を拝見して気づいたのですが、ネコが出てこないなと思いました。SEO的にネコを出したからといって、直接的に集客が伸びるわけではないと思います。

でも、ブログタイトルがネコショカですから、ネコが書評をするという設定のほうが、親近感も湧きます。猫好きも集められます。結果的にSEOにも良い影響があるように思います。

これ、メッチャ刺さりました。ネコすっかり忘れてました(ネコよすまん)。深く考えずにBlogタイトルをつけていましたが、ネコを期待して来た方には裏切り行為ですよね。ツッコミ役とかで使えないものか、考えてみたいと思います。

2.基本ネタバレ?

基本はネタバレということですが、一度検討してみてはいかがでしょうか?

想定される読者が

・すでにこの本を読んだ人

・この本が気になるけどまだ読んでいない人

どちらでしょうか?

アフィリエイトで本を売りたいなら、後者をターゲットにしないといけません。本を売りたいと考えたら、ネタバレしてはいけません。

すでに本を読んだ人たちと共感を味わいたいというなら、いまのままで大丈夫です。ですが、本は売れにくいかもしれません。

ペルソナを再検討して、ネタバレ路線でいくのか、そうでないのか、一度ご検討ください。

これは、当Blogの取り扱い主体が小説作品であるため、前者の「すでにこの本を読んだ人」を想定としていました。

とはいえ、みすみす未読の方を取りこぼしている結果にもなっているわけで、ベースを底上げしていく上では、そろそろ考えておくべき事項かなとも思っています。段落によるネタバレのゾーンニングをするなど、試行錯誤してみても良いのかも。

3.評価を数値化してみてはいかが?

これだけの本を読みあさっておられるので、ぬぬにさんのレビューは本好き、活字好きには貴重な情報源であると思います。

その貴重なレビューを読者にわかりやすくするために、Amazonのような★5段階の総合評価をつけてみてはいかがでしょうか?

あるいは価格.comのように、いくつかの項目を5段階評価するのでも良いと思います。

おすすめ度合いがわかったり、どんな点がおすすめなのかわかりやすくなると思います。

実は ★5相当の意味合いで「名作」というカテゴリを作っていたのですが、わたし自身すっかり忘れており、意味のない状態になっていました(だいたいカテゴリが多すぎる)。

総合評価は面白そうなので、やり方を考えてみたいと思います。

おわりに

以上、あんまりうまくまとまらなかったけど、500エントリ目の報告記事でした。

好きな本の感想を書いて、それが多くの方に読んでもらえるのは、Blogを始める以前では想像もしなかったほど嬉しいものでした。アウトプットをすることで、初めて気づく作家のこだわりも多く、読書体験をより豊かなものにしてくれていると思っています。

書評Blogの試行錯誤は当面続くと思います。まだまだ頑張りたいので、似たような試みをやっている方、是非仲良くさせてください。Twitterで毎日なにかしら呟いているので、構っていただけると喜びます。

これまでの振り返り記事はこちらからどうぞ